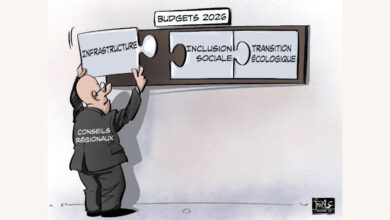

Collectivités territoriales : autonomie budgétaire sous tutelle

Les collectivités territoriales affichent un excédent budgétaire en hausse en 2024, mais leur autonomie financière demeure une chimère. Toujours tributaires des transferts de l’État, ces circonscriptions doivent composer avec des marges de manœuvre réduites et un cadre contraint qui freine toute latitude dans la conduite des politiques locales.

Les collectivités territoriales sont-elles réellement les architectes de leur propre développement ? C’est l’une des principales réflexions engagées en marge des dernières Assises nationales de la régionalisation avancée, tenues à Tanger les 20 et 21 décembre 2024, où décideurs, élus et experts avaient débattu de la soutenabilité du financement local pour envisager à terme une autonomie des territoires. Mais ce n’est là qu’une pure vue de l’esprit à l’examen du dernier bulletin de statistiques des finances locales.

Certes, le budget des circonscriptions administratives affiche un excédent global de 10,2 milliards de dirhams à fin décembre 2024. Cela dit, cette lecture comptable masque une forte dépendance aux transferts de l’État.

L’examen des récents chiffres publiés par la Trésorerie générale révèle un accroissement des recettes de 14,8% sur un an, atteignant 53,1 MMDH. Cette hausse repose principalement sur l’augmentation des recettes fiscales (+21,1%), portées par un bond de 43% de la taxe de services communaux, ainsi que par la progression de 20% des fonds issus de la TVA. À eux seuls, les transferts de l’État – qu’il s’agisse de la part des régions dans l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, ou encore des taxes sur les contrats d’assurance – représentent 51,3% des recettes des collectivités.

Cette structure interroge néanmoins. Loin d’une autonomie financière, ces entités demeurent largement tributaires des arbitrages budgétaires nationaux, limitant leur capacité à mettre en oeuvre des politiques publiques indépendantes. Sur le volet des dépenses, la dynamique est plus contenue. Les charges de fonctionnement augmentent de 4,5%, atteignant 28 milliards de dirhams, tandis que les investissements progressent de 15,3%.

Pour leur part, les dépenses de personnel connaissent une hausse de 1,9%, confirmant leur poids significatif dans les budgets locaux. Cette montée des frais financiers illustre un recours croissant à l’endettement, les charges liées aux intérêts de la dette ont crû de 8,1%, bien que ce niveau est jugé relativement modéré. L’excédent budgétaire (10,2 milliards de dirhams enregistrés à fin 2024), en nette amélioration par rapport aux 6,1 milliards de l’année précédente, ne traduit cependant pas une capacité d’action accrue des collectivités.

En réalité, ces ressources excédentaires sont pour l’essentiel destinées à financer des engagements déjà pris et des dépenses reportées sur l’exercice suivant. Plus qu’une marge de manœuvre supplémentaire, cet excédent reflète avant tout la rigidité des cycles budgétaires et la nécessité pour les collectivités de sécuriser leurs paiements futurs.

Le contraste entre régions et municipalités est également frappant. Les communes, qui concentrent 73,9% des recettes globales des collectivités territoriales, affichent une dépendance inversement proportionnelle à leurs ressources propres. 50,3% de leur budget provient des dotations étatiques, contre 90,7% pour les régions.

Cette structuration asymétrique contribue à reproduire un schéma où les territoires les plus dynamiques – à l’image de Casablanca-Settat, qui capte 21,6% des recettes locales – disposent de marges de manœuvre accrues, tandis que les collectivités aux assises fiscales plus fragiles restent sous perfusion budgétaire.

Dans cette configuration, le financement de l’investissement local, pierre angulaire du développement territorial, demeure un défi. Si les dépenses d’investissement ont progressé de 15,3% sur l’année, atteignant 17,8 milliards de dirhams, leur exécution effective reste contrastée selon les catégories de collectivités. Les régions, en particulier, consacrent 85,5% de leurs ressources aux projets d’aménagement et d’infrastructure, alors que les communes doivent jongler avec des impératifs plus immédiats, notamment les charges de personnel et les coûts des services publics.

À l’heure où le Maroc poursuit sa trajectoire de régionalisation avancée, la question de la soutenabilité des finances locales se pose avec acuité. Si les excédents budgétaires affichés semblent conforter l’idée d’une gestion saine, ils traduisent en réalité un système encore largement sous la mainmise du pouvoir central.

Une autonomie financière effective passerait par une diversification des ressources propres, notamment en faisant appel à des leviers financiers comme les partenariat public-privé et une meilleure articulation entre fiscalité locale et besoins des territoires.

Faute de quoi, les collectivités risquent de rester dans un entre-deux budgétaire. Dotées de ressources suffisantes pour assurer la continuité des services, mais jamais assez autonomes pour prendre leur destin en main.

Un excédent mobilisable pour une fraction de projets futurs

Les collectivités territoriales affichent un excédent budgétaire de 10,2 milliards de dirhams à fin décembre 2024. Une situation confortable à première vue qui, pourtant, ne se traduit pas par une capacité d’investissement accrue. Sur les 59,1 milliards d’excédents cumulés au fil des ans, seule une fraction est mobilisable pour de nouveaux projets.

«Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours de l’année prochaine», peut-on lire dans le dernier Bulletin des statistiques des finances locales.

Une part importante de ces ressources est déjà réservée au règlement de dépenses passées qui n’ont pas encore été payées «au titre des années antérieures et non payées ainsi que des dépenses engagées en 2024 et non payées».

Salaires, eau, électricité, loyers, remboursement de la dette et gestion déléguée absorbent l’essentiel des excédents disponibles «constituant ainsi une trésorerie avant tout destinée au paiement des dépenses exigibles».

Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO