Provinces du sud : les opérateurs dressent une cartographie des besoins

Le premier chapitre du «nouveau livre» de la coopération entre le Maroc et la France s’est écrit à Dakhla. Un an après la visite d’Emmanuel Macron, les représentants de la CGEM et du MEDEF se sont réunis lors du Forum Maroc-France autour d’une cartographie des besoins du Royaume, de l’agriculture à l’énergie, en passant par les services. La finalité recherchée est de prolonger la dynamique d’investissement, déjà bien engagée entre les deux économies.

Vue du ciel, Dakhla forme une lagune d’azur bordée de sable, une presqu’île qui transperce l’océan Atlantique. Vue du littoral, la baie, peu fréquentée par les embarcations, est balayée par un vent continu. Sur la terre ferme, la perle du sud est un chantier à ciel ouvert. Partout, le bruit des engins et les routes en travaux témoignent d’un territoire en pleine reconfiguration. Ce jeudi 9 octobre, la rencontre d’affaires organisée sur la péninsule, un an jour pour jour après la dernière visite d’Emmanuel Macron au Maroc, vient consacrer cette dynamique de développement.

«Ce forum porte une forte symbolique parce qu’il confirme la position de la République française à l’égard de nos provinces du Sud, en reconnaissant la souveraineté du Royaume du Maroc sur ces provinces», se félicite Mohamed El Kettani, co-président du Club des chefs d’entreprise Maroc-France devant un parterre d’opérateurs et décideurs.

Le forum, organisé conjointement par la CGEM et le MEDEF, s’inscrit dans la continuité d’une série d’échanges amorcée depuis Rabat en 2024, lors de la visite du président de la république. Après les signatures d’accords dans la finance, l’énergie ou les nouvelles technologies, cette nouvelle étape à Dakhla vise à consolider les partenariats autour de secteurs stratégiques (infrastructures, transition énergétique, souveraineté alimentaire et services). Plus de trois cents chefs d’entreprise des deux rives y ont pris part, pour prolonger la dynamique d’investissement engagée entre les deux économies.

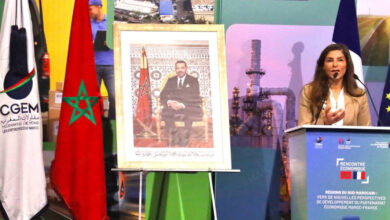

La CGEM est représentée par son vice président général, Mehdi Tazi, et Amyra Hormatollah, présidente de la CGEM Dakhla-Oued Eddahab, aux côtés d’acteurs du développement comme Masen, Nareva, la SMIT ou encore l’ESCA. L’ensemble manifeste l’intention de traduire les capacités qu’offrent les régions du Sud en mesures opérationnelles, avec des chaînes de valeur qui mêlent énergie, agro-industrie et services, et une volonté d’aligner investisseurs privés et infrastructures publiques pour faire émerger des projets bancables.

Pour y parvenir, le secteur privé national s’appuie sur le savoir-faire de son homologue français, fort d’une longue expérience dans la gestion de projets industriels et d’infrastructures. La délégation française est conduite par Fabrice Le Saché, vice-président du MEDEF et fondateur d’Aera Group, acteur majeur du financement carbone en Afrique. Son expertise dans la structuration de projets bancables et la décarbonation donne à la coopération une portée concrète.

À ses côtés, Ross McInnes, coprésident du Club des chefs d’entreprise Maroc-France, rappelle la profondeur industrielle du partenariat, matérialisée par la présence de Safran au Maroc, de Midparc à sa base de maintenance aéronautique, signe d’une coopération industrielle qui s’inscrit dans la durée. Jean-Pierre Clamadieu, à la tête d’Engie, s’appuie sur l’historique du groupe dans les grands ouvrages du Royaume — du parc éolien de Tarfaya à la centrale de Safi — et conduit désormais un virage vers le dessalement et les réseaux décarbonés.

Sébastien Daziano, pour Veolia, capitalise, pour sa part, sur l’expérience acquise dans les services urbains et l’accompagnement industriel, un savoir-faire remis en perspective après la cession des concessions Redal et Amendis. Le secteur logistique, maillon structurant de la compétitivité industrielle, était représenté par Marie-Christine Lombard, présidente-directrice générale de Geodis, acteur clé du transport et de la logistique automobile au Maroc, présent sur l’axe Tanger Med–Casablanca.

Steven Daines, pour sa part, incarne la continuité du groupe Accor, implanté depuis trois décennies et désormais tourné vers l’Afrique. Sa présence à Dakhla n’a rien d’anodin. La ville, portée par un potentiel touristique unique, entre lagune et désert, s’impose comme une destination de choix du tourisme sportif et durable, notamment grâce au kitesurf qui y attire une clientèle internationale.

À noter également la présence de bailleurs de fonds comme Bpifrance, lequel se positionne en tant qu’investisseur de long terme, via ses partenariats avec Tamwilcom et InnovX, pour soutenir les PME innovantes et favoriser l’émergence de projets conjoints.

Synergies opérationnelles

Cette brochette d’hommes d’affaires offre une capacité d’exécution sur des axes opérationnels — énergie, aéronautique, logistique, hospitalité, financement des PME — en phase avec l’agenda de Dakhla et des régions du Sud.

Dans les provinces du Sud, l’agenda repose sur des chantiers déjà engagés et fortement opérationnels — un axe logistique avec le port Dakhla Atlantique en construction, dimensionné pour devenir un hub sahélien à l’horizon 2029, et l’achèvement par étapes de la route express Tiznit-Dakhla sur 1.055 km, colonne vertébrale des flux régionaux.

L’eau et l’agriculture avancent de concert avec la station de dessalement (dotée d’une capacité de 37 millions m³/an) et le périmètre irrigué de 5.200 ha attendu d’ici fin 2025, afin de sécuriser l’offre locale. S’y ajoute un autre volet de l’économie bleue, à travers l’aquaculture, où des centaines de projets et des zones dédiées structurent une montée en puissance des algues et coquillages.

L’échange entre les sphères privées des deux pays aborde également le champ d’investissement dans le Sud où tout reste à conquérir. Le potentiel solaire et éolien y est qualifié d’exceptionnel, avec un ensoleillement abondant, des vents réguliers et surtout une disponibilité foncière propice aux grands projets, à l’instar de l’Offre Maroc dans le secteur de l’hydrogène vert.

«Une région bénie pour les énergies renouvelables, avec du soleil, du vent et des terres pour déployer des capacités à l’échelle», insiste Mehdi Tazi, en vantant les atouts de ces territoires.

L’engouement du privé est backé par un engagement financier public conséquent dans le Sud, grâce notamment au port de Dakhla Atlantique, dont la finalité première est de désenclaver les économies du Sahel.

«Ce port jouera le rôle de pont entre l’Europe et l’Afrique , donnant accès à l’océan Atlantique aux pays enclavés du Sahel», rappelle le vice-président de la CGEM, en décrivant un continuum logistique reliant les corridors du commerce intra-africain aux routes maritimes mondiales.

Son homologue du MEDEF confirme l’intérêt porté à cette plateforme atlantique, pensée comme une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne, mais souligne la nécessité, au préalable, d’une «cartographie des besoins» dans les filières de l’agriculture, de l’énergie et des services au Maroc.

Secteurs à forte intensité capitalistique

La mobilisation du secteur privé rejoint la vision publique. «Les provinces du Sud s’affirment comme un laboratoire de la stratégie d’investissement du Royaume», affirme Karim Zidane, ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publique.

Dakhla, en particulier, concentre les ambitions portées par la réforme de la politique d’investissement, dont la déclinaison territoriale vise à rééquilibrer les flux vers les régions à fort potentiel.

«La nouvelle charte vise à créer une dynamique d’investissement privé, national et étranger, en mobilisant plus de 550 milliards de dirhams à l’horizon 2026», rappelle le ministre.

Au delà de l’aménagement territorial, il a insisté sur l’importance du partenariat franco-marocain. En effet, la France demeure le premier investisseur étranger au Maroc, avec près d’un millier de filiales, et concentre à elle seule près d’un tiers des investissements directs étrangers entrants en 2024. En sens inverse, deux tiers des investissements marocains à l’étranger se dirigent vers l’Hexagone.

Cette interdépendance, nourrie par des décennies d’intégration industrielle et financière, conforte la logique d’un développement partagé. Les nouvelles orientations de la charte favorisent les co-investissements franco-marocains dans les secteurs à forte intensité capitalistique comme les énergies propres, les industries exportatrices et les services logistiques.

«Les provinces du Sud sont appelées à devenir l’un des nouveaux pôles de croissance au centre de notre coopération», fait valoir la tutelle.

Les opérateurs économiques se félicitent que les produits agricoles et halieutiques issus du Sahara continuent de bénéficier des mêmes conditions d’accès préférentiel au marché européen que ceux provenant du reste du Royaume. Cet accord conforte la reconnaissance du savoir-faire et de la compétitivité des entreprises installées dans ces régions, tout en valorisant d’autres filières stratégiques, notamment les énergies renouvelables.

Le Maroc demeure le premier partenaire commercial de l’Union européenne en Afrique et dans le monde arabe : les échanges bilatéraux atteignent plus de 640 milliards de dirhams par an, soit près de 60 milliards d’euros, et devraient croître dans les prochaines années. Pour les seules provinces du Sud, l’impact de l’accord avec l’Union européenne se traduit par plus de 200.000 tonnes de produits exportés, d’une valeur estimée à 6,4 milliards de dirhams (près de 590 millions d’euros) et près de 140.000 emplois directement ou indirectement concernés.

Lors de son intervention, Christophe Lecourtier a replacé la coopération économique entre Paris et Rabat dans une trajectoire plus large, celle d’une Europe connectée à l’Afrique via le Maroc. La France s’inscrit désormais dans une logique de codéveloppement énergétique où l’hydrogène, les renouvelables et les infrastructures transcontinentales font figure de nouveaux leviers d’influence partagée. Une manière aussi, pour Paris, de réaffirmer sa présence en Afrique.

Dakhla prend le large

«L’Atlantique africain concentre près de la moitié du PIB du continent et plus de la moitié de son commerce», avance Mohamed Methqal, directeur de l’Agence marocaine de la coopération internationale.

Une donnée qui, à elle seule, révèle l’ampleur du projet. À Dakhla, cette vision prend forme à travers une ambition politique claire, celle de faire de la façade ouest de l’Afrique un espace d’intégration et de prospérité partagée. Les provinces du Sud s’y prêtent. Dakhla en particulier, dont le port en construction se dresse déjà comme le symbole d’un tournant industriel.

«Ce port n’est pas seulement une infrastructure, c’est un projet de territoire», confie Nisrine Louzzi, directrice générale du Port Dakhla Atlantique.

Pensé pour les conteneurs, les hydrocarbures et les énergies renouvelables, le complexe articule sur un même site les chaînes de transport, de production et de transformation. Il relie le Maroc à ses partenaires africains tout en prolongeant ses routes vers l’Europe. Les vents constants du littoral, parmi les plus réguliers au monde, nourrissent la promesse énergétique de la région.

L’hydrogène vert y trouve un terrain propice, avec sept projets déjà sélectionnés et plus de 200.000 hectares de foncier prêts à l’investissement. Un premier contrat, signé avec un consortium européen, dont un mastodonte francais, a d’ailleurs permis à cette ambition de voir le jour.

La dynamique s’étend au financement. L’Agence française de développement prévoit une enveloppe de cent millions d’euros pour accompagner la décarbonation et la modernisation des infrastructures portuaires du Sud. Au delà de l’aspect économique, la tenue du Forum de Dakhla est perçue comme un geste fort, qui confirme la position de la République française et consacre la reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur ces provinces du Sud.

Karim Zidane

Ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques

«La relation économique entre la France et le Maroc est exemplaire à plusieurs égards. S’agissant du volet commercial, la France est aujourd’hui le deuxième partenaire du Maroc, tandis que le Royaume demeure le premier partenaire africain de la France.»

Mohamed El Kettani

Co-président du Club des chefs d’entreprise Maroc-France

«Ce forum porte une forte symbolique parce qu’il vient confirmer la position de la République française à l’égard de nos provinces du Sud, en reconnaissant la souveraineté du Royaume du Maroc sur ces provinces.»

Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO