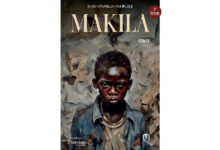

Littérature : transmettre Averroes, selon Driss Ksikes

Le 11 juin, l’écrivain, dramaturge et chercheur Driss Ksikes présentait la 3e édition de son ouvrage «Au détroit d’Averroès» (éd. Le Fennec) lors d’une rencontre modérée par le poète et universitaire Mounir Serhani, à l’espace d’art Artorium de la Fondation TGCC.

Écrire sur Averroes, c’est-à-dire Ibn Rochd, est une idée qui ne va pas de soi. De grands spécialistes semblent avoir tout dit. Driss Ksikes, au tout début de son projet, ne voyait pas en quoi il pourrait ajouter quelque chose. C’est en 2014, lors de la Nuit des philosophes, qu’il a vu des jeunes, réunis sur le parvis de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, se poser des questions de métaphysique, parler d’ibn SIna et d’Al Farabi, en passant par Spinoza, etc. Ksikes songe alors que «tout n’est pas perdu» et décide de se lancer. Ce n’est qu’après la première publication qu’un universitaire américain de ses amis lui fait remarquer qu’«Au détroit d’Averroes» est un roman sur la transmission. Il faut revenir à l’enterrement d’ibn Rochd, à Marrakech. Trois mois après, il a été déterré. Sa dépouille et ses manuscrits sont envoyés à Cordoue.

Ironiquement, souligne Driss Ksikes, le cimetière près de Cordoue s’appelle Ibn Abbas. Or, l’homme qui va prendre la place d’Averroes dans celui de Marrakech est Abu al-Abbas as-Sabti, le Saint des Saints. Le patron des 7 saints de la Ville ocre. Ksikes voit là quelque chose d’intéressant, au titre d’une archéologie des savoirs. À la mort d’Ibn Rochd, en 1198, cinquante de ses ouvrages sont brûlés. La plupart sont des livres de métaphysique, dont le commentaire du livre sur «Le Politique» de Platon. Ils sont toutefois préservés, car les copistes juifs les avaient transcrits dans un arabe écrit en lettres hébraïques. C’est une première transmission. Ils sont ensuite traduits en hébreu puis en latin, deuxième transmission. La troisième est celle de l’université. Le nom d’Averroes est une latinisation d’Ibn Rochd par l’université de Paris. Pendant six siècles, il sera connu sous ce nom en Europe.

Ce qui a été gardé au Maroc, en arabe, ce sont les écrits qui n’ont pas été brûlés. Principalement des textes de droit, de médecine et de polémique avec les foqahas et les mutakalimin. Ce n’est donc que cette partie du corpus qui était conservée, à la Quaraouiyine, par exemple. De plus, les universités maghrébines sont sous une tutelle religieuse qui ne laisse pas «fleurir» la pensée philosophique d’Ibn Rochd, affirme Driss Ksikes. C’est pourquoi elle a fleuri ailleurs.

Ibn Rochd chez les Latins

Elle a toutefois posé problème chez les chrétiens. Ksikes ne cite pas nommément, ce soir-là, les efforts de réfutation de saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Église et patron des universités, dans son célébrissime traité «Contre Averroes». Il y livrait une lecture fine d’Aristote – une nouveauté, forcée par la nécessité d’en dénoncer certains points, mais pas tous – et y rejoignait son maître, saint Bonaventure, le «docteur séraphique», contre Siger de Brabant. Ce dernier défendait, lui, sa lecture latinisée du philosophe de Cordoue.

Il est d’ailleurs curieux de noter que Dante va, plus tard, placer Thomas et Siger ensemble dans son paradis de la «Divine comédie». Quant à Ksikes, il résume la longue polémique par deux exemples de propositions de l’averroïsme qui posaient problème à la théologie chrétienne. La première étant l’idée que le monde serait sempiternel. Pas exactement éternel, précise le romancier, mais il n’aurait pas de début. Pour Averroes, il y a une force première, mais pas d’incarnation de la divinité, ce qui le conduit à cette affirmation. Le deuxième exemple est la formulation par Ibn Rochd de l’idée qu’il y aurait un «intellect collectif» à l’humanité, qui peut s’agréger dans une cité. C’est-à-dire l’âme.

Cette idée d’un intellect commun fut en effet l’un des grands débats latins. Elle pourrait mettre en danger celle de la culpabilité personnelle, centrale pour les docteurs catholiques. Mais ensuite, Spinoza, Kant, Leibniz… tous puisent chez Averroes. On voit donc que la transmission s’est faite par l’université. Elle s’est aussi faite par l’édition. À la fin du XVe siècle, à Oxford, on compte 55 éditions d’un seul de ses livres. Il est surnommé le «Grand commentateur». Il y avait, pour certains ouvrages, des moments de confusion où l’on ne savait plus si l’auteur était Ibn Rochd ou Aristote.

Un difficile retour en Orient

L’université, l’édition et les philosophes ont donc été des transmetteurs. Au XIXe siècle, en Orient, Averroes et Aristote vont être retraduits vers l’arabe. Tout ne l’a d’ailleurs pas été aujourd’hui. Il manque encore deux ou trois textes. Averroes n’a jamais cessé d’être actuel, s’exclame Kiskes. Mais un autre problème s’est interposé, rajoute-t-il.

Parmi les intellectuels qui ont participé à cette transmission, il y a eu des politiques. Lorsque les marxistes se sont saisis d’Averroes, ils l’ont politisé. Il est devenu un objet de combat avec les conservateurs. Ils en ont fait un «laïc» avant l’heure, etc. C’est un prémoderne, estime Ksikes, qui y voit «notre Erasmus». Averroes travaille à un moment où la notion de l’individu n’est pas dégagée, ni celle de liberté politique. C’est pourquoi il ne faut pas faire d’anachronisme.

En revanche, sous la plume d’Ibn Rochd, la notion de Justice est centrale. Ksikes estime donc qu’il aurait fallu puiser chez lui «une sorte de modernité endogène», une modernité qui vienne de l’intérieur. Certains penseurs s’y sont essayés, mais ils ont été soit condamnés, soit exilés ou assassinés. On leur a reproché de vouloir donner une place importante à la rationalité dans le rapport au politique, au savoir et à la science dans la cité. Mais à partir de tout cela, Ksikes ne voyait pas comment en faire un roman. Le genre exige un plaisir de lecture. Un romancier n’est pas tant tenu à la vérité scientifique qu’à la plausibilité que fournit une documentation sérieuse et respectée.

Sa narration se fait donc autour du personnage d’un enseignant et chroniqueur radio, tout à fait contemporain. Des scènes sont bien sûr tirées de la seule imagination de l’auteur… Pour se faire une idée de leur pertinence, il ne reste plus qu’à lire «Au détroit d’Averroes», dans sa première, deuxième ou troisième édition.

Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO