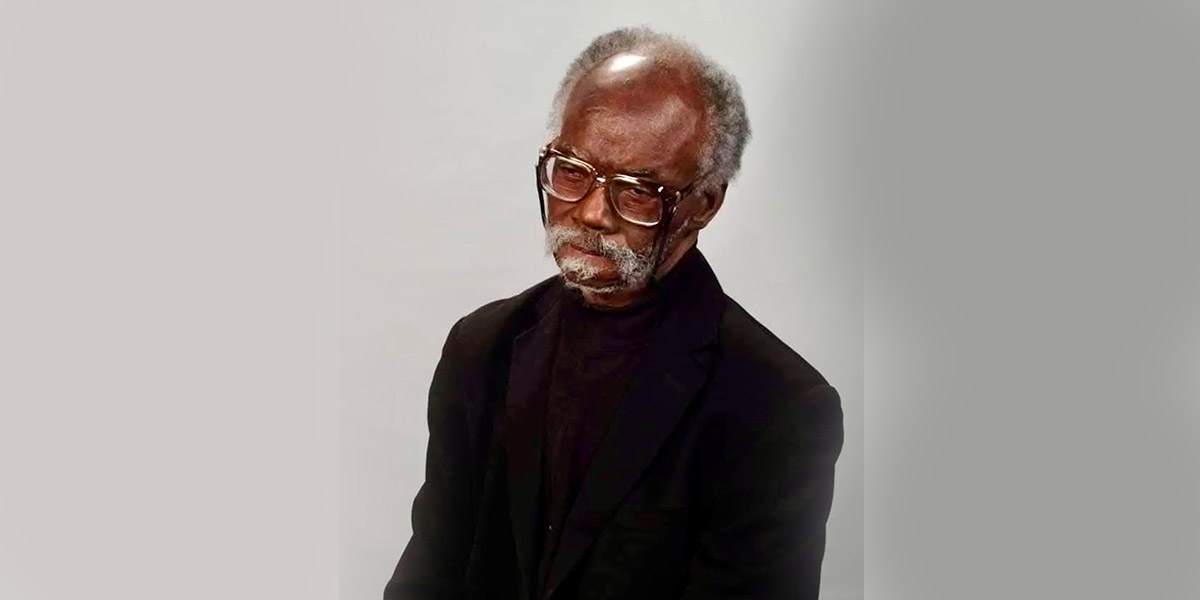

Disparition : Valentin-Yves Mudimbe tire sa révérence

Le philosophe congolais s’est éteint le 22 avril, aux États-Unis, en Caroline du Nord. Son travail a transformé la façon d’étudier le continent africain.

«Une légende de la pensée africaine s’éteint», titre le «Journal de Kinshasa». Le philosophe congolais nous a quittés le 22 avril, aux États-Unis, près de l’université de Duke, où il était professeur émérite de littératures comparées. Sa disparition a ému le monde des lettres et de la philosophie, alors même que se déroule à Rabat le Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Éduquer les universités occidentales

Né dans ce qui était encore le Congo belge en 1941, Valentin-Yves Mudimbe a étudié à Louvain, en Belgique, avant de retourner au Congo (devenu le Zaïre) puis de partir travailler notamment à l’université de Stanford. Avant son départ pour les États-Unis, il avait surtout produit de la littérature et de la poésie en langue française. Ses écrits théoriques, qui ont transformé la manière d’étudier l’Afrique, furent écrits en anglais.

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que son essai majeur, «L’Invention de l’Afrique» paru originellement en 1988, n’a été traduit vers le français qu’en 2021, laissant tout un public francophone dans l’ignorance des avancées d’une pensée africaine en mouvement.

Depuis le XIXe siècle, le monde universitaire, alors très majoritairement européen, avait confié l’étude du monde arabo-musulman (ou MENA, aujourd’hui) aux orientalistes, tandis que les régions subsahariennes restaient l’apanage des anthropologues. Il a fallu de nombreux auteurs, dont Edward Said avec «L’Orientalisme» (1978), pour corriger un tant soit peu le premier domaine d’études. Valentin-Yves Mudimbe, avec «L’Invention de l’Afrique», a fait un travail similaire pour le champ disciplinaire qui se limitait au sud du Sahara.

De nos jours, convient-il de noter, beaucoup de chercheurs et de penseurs, comme Souleymane Bachir Diagne, travaillent à faire enfin tomber cette séparation coloniale. Elle est due notamment au philosophe allemand Hegel, qui croyait l’Égypte «asiatique», ne pouvant imaginer les pyramides construites par les habitants de leur continent, et voyait dans le Sahara une frontière fermée entre deux mondes. Pourtant, les échanges religieux, savants, commerciaux et politiques remontent à la plus lointaine mémoire humaine de la région, de nombreuses traces historiques en attestant.

Les quatre bibliothèques

Mamadou Diouf, professeur d’Études africaines et d’histoire à l’université Columbia de New York, avait préfacé «L’Invention de l’Afrique». Lors du dernier Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), il a précisément évoqué Valentin-Yves Mudimbe et ces «différentes bibliothèques qui inventent l’Afrique». Dans la plupart des cas les Africains ne participent pas à cette invention.

Diouf en a fait une brève énumération : «Il y a ce que l’on pourrait appeler la bibliothèque ancienne, la bibliothèque grecque et latine. Elle est assez intéressante, parce que la manière dont est présente l’Afrique dans le monde c’est à la fois l’Afrique comme origine de l’humanité, mais aussi comme origine de la civilisation. L’Égypte y est bien sûr éthiopienne, donc africaine».

Vient ensuite «ce que l’on pourrait appeler la bibliothèque arabe islamique, qui dit l’Afrique comme étant le Bilad al-Soudan, le “pays des noirs”. Il y a aussi un travail de réinvention, dans cette perspective». La troisième, la plus connue, est la bibliothèque coloniale que Mudimbe appelle aussi «L’Odeur du père», ainsi qu’il a titré l’un de ses plus célèbres ouvrages.

«Cette odeur est celle de l’Occident, qui a envahi le continent. Les Africains n’arrivent pas à prendre leurs distances vis-à-vis de cette bibliothèque coloniale». Enfin, pour Diouf, «il y en a une dernière, importante, qui est la bibliothèque afro-américaine». Elle est «celle qui permet le mieux de comprendre l’Afrique». La question restant à résoudre étant celle de savoir où en sont les Africains dans le travail de «dire l’Afrique», et quelles bibliothèques ils vont, éventuellement, utiliser.

S’il faut s’approprier les sciences sociales, la sociologie, la philosophie… il faut que le sujet africain les fasse siennes. Mais, soulignait en 2022, au micro de RFI, le professeur émérite des universités en France Bernard Mouralis, pour Mundibe, s’opposer à l’Europe est ambigu et insuffisant, car c’est toujours penser par rapport à elle, rester prisonnier du discours européen. «Il faut donc trouver autre chose et être soi-même». Et les pistes proposées sont aussi stimulantes que rigoureuses.

Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO