Budgets régionaux 2026 : comment se profile la carte des priorités ?

Alors que les Conseils régionaux adoptent des budgets 2026 historiques, un défi demeure : transformer l’ambition «développement intégré» en réalisations tangibles face aux urgences climatiques et sociales. Zoom sur les budgets régionaux 2026, qui priorisent transport, santé et transition énergétique.

De Marrakech-Safi à l’Oriental, en passant par Guelmim-Oued Noun, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Drâa-Tafilalet, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ou encore Laâyoune-Sakia El Hamra, la majorité des Conseils régionaux ont récemment adopté leurs budgets 2026 lors des sessions d’octobre 2025. De l’électrification à Jerada aux coopératives de Sefrou, les budgets dessinent une croissance… sous conditions.

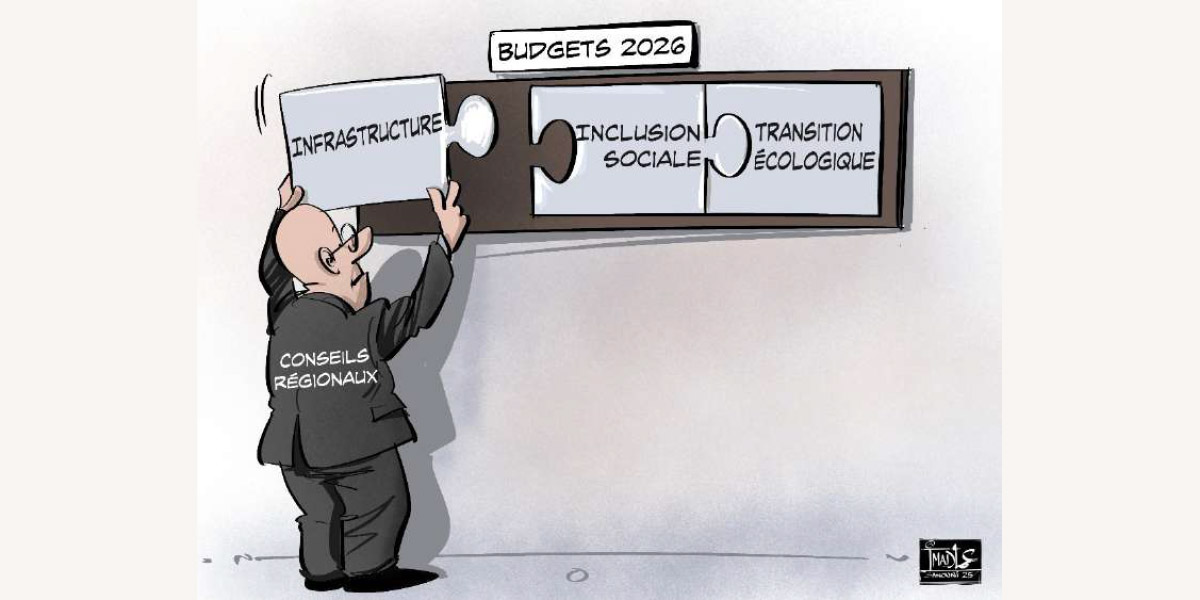

De ce que nous observons, les budgets adoptés priorisent les infrastructures (eau, transport), la transition énergétique, et l’inclusion sociale, reflétant les orientations du Nouveau Modèle de Développement. Fondés sur des excédents prévisionnels significatifs (jusqu’à 543,7 millions de DH dans l’Oriental) et des investissements ciblés, ces budgets reflètent une consolidation financière et une territorialisation des politiques publiques. Zoom sur les tendances majeures qui se dégagent…

Tendances financières et gouvernance

La santé budgétaire des régions marocaines se caractérise par une croissance soutenue des recettes, principalement tirée par les taxes locales et les subventions étatiques, comme en attestent les budgets de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (938,5 millions de DH) et Rabat-Salé-Kénitra (2 milliards de DH engagés).

L’autonomie financière atteint des niveaux remarquables, dépassant 90% à Agadir – bien au-dessus de la moyenne nationale de 45% –, de quoi consolider la capacité d’autofinancement des projets territoriaux. Une dynamique qui s’accompagne d’une rationalisation rigoureuse des dépenses, illustrée par les 229,6 millions de DH alloués au fonctionnement dans l’Oriental, libérant ainsi des ressources substantielles pour l’investissement en équipement. Omar Moro, président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, souligne cette optimisation stratégique.

«Nous optimisons les performances pour répondre aux attentes des citoyens et concrétiser les Hautes orientations royales», fait-il valoir.

Parallèlement, le recours accru aux leviers d’emprunt, notamment via le Fonds d’équipement communal (FEC), finance des projets structurants tels que les infrastructures hydrauliques et routières, à l’image des 693 MDH dédiés aux transports publics à Fès.

Infrastructures, inclusion et transition écologique, les secteurs prioritaires

Les budgets 2026 consacrent des investissements massifs à trois secteurs clés. Les infrastructures hydrauliques et énergétiques dominent les agendas, avec 17 conventions totalisant 3 milliards de DH à Fès-Meknès pour l’accès à l’eau en milieu rural, la construction de barrages collinaires à Casablanca-Settat, et l’électrification des zones frontalières dans l’Oriental (Jerada, Berkane).

A côté des infrastructures, la mobilité urbaine structure l’action territoriale via des projets phares comme «Marrakech Transport» (126 bus équipés d’un système d’aide à l’exploitation SAEIV), le port sec d’Agadir, ou encore le parking souterrain «Place Florence» à Fès.

L’inclusion sociale se décline en priorités sanitaires (deux centres de santé «nouvelle génération» à Fès pour 193 MDH ; un centre d’accueil pour malades du cancer dans l’Oriental doté de 14 MDH) et socio-économiques (Complexe Lalla Meryem pour l’autonomisation des femmes à Oujda, 30 MDH ; programmes d’insertion professionnelle des jeunes à Fès-Meknès).

Enfin, la transition écologique impulse des actions ciblées, du traitement des nuisances olfactives à la décharge de Fès (20 MDH) à la décarbonation via des partenariats stratégiques à Dakhla-Oued Eddahab, reflétant une intégration croissante des impératifs environnementaux dans le développement territorial.

Des opportunités dans le BTP, la logistique, le tourisme, la culture…

Les budgets 2026 dessinent un paysage d’opportunités variées pour les acteurs économiques. Pour les entreprises et investisseurs, les appels d’offres massifs dans les infrastructures génèrent des marchés structurants : les groupes de BTP et de logistique bénéficieront de projets comme les 17 conventions hydrauliques de Fès-Meknès (3 milliards de DH), la création de la Société marocaine des infrastructures logistiques à Casablanca-Settat, ou l’aménagement du port sec d’Agadir.

Les startups et TPME pourront trouver des leviers de croissance via des fonds spécialisés, tels que NORDEV à Tanger pour l’innovation, ou le soutien aux coopératives agricoles matérialisé par le salon AgriTech Expo à Sefrou. Les secteurs touristique et culturel, revitalisé par des investissements ciblés comme la réhabilitation des médinas de Fès pour une enveloppe de 730 MDH et de Meknès (1,015 milliards de DH) ou la création de musées à Guelmim (7 MDH), vont offrir de nouveaux débouchés pour les opérateurs privés. Pour les citoyens et territoires, ces budgets vont amplifier la réduction des disparités socio-spatiales.

Le déploiement de 18 bus scolaires à Tata améliore l’accès à l’éducation en milieu rural, tandis que l’électrification de douars reculés à Drâa-Tafilalet et dans l’Oriental vont renforcer l’inclusion territoriale. La coopération décentralisée, incarnée par des partenariats avec Antsirabe (Madagascar), Grenade (Espagne) et Saint-Louis (Sénégal), vont ouvrir des canaux d’échanges économiques locaux, stimulant les filières agricoles et touristiques.

Comme le synthétise Samir Goudar, président du Conseil régional de Marrakech-Safi, «ces projets s’inscrivent dans une stratégie régionale claire, plaçant le développement intégré et durable au cœur du Nouveau Modèle de Développement du Royaume».

Une vision contractualisée entre régions, État et secteur privé qui crée un écosystème propice à une croissance inclusive et résiliente.

Taux de réalisation des PDR, accélération des chantiers, optimisation des processus décisionnels

Malgré les avancées, plusieurs défis critiques entravent la pleine réalisation des ambitions régionales. L’exécution budgétaire révèle des lacunes opérationnelles, comme le souligne Abdellatif Maâzouz à Casablanca-Settat où le taux de réalisation du Programme de développement régional (PDR) plafonne à 48%, nécessitant une accélération urgente des chantiers et une optimisation des processus décisionnels.

La gouvernance fait également l’objet de restructurations ciblées, notamment via l’amendement des statuts des Agences régionales d’exécution de projets (AREP) à Marrakech-Safi et Fès-Meknès, visant à renforcer leur efficacité opérationnelle et leur capacité à piloter des projets complexes. A cela s’ajoutent les urgences sanitaires et climatiques qui demeurent des priorités non reportables.

Ainsi, la décharge de Fès, située à moins de 5 km du CHU Hassan II, expose les populations à des nuisances olfactives persistantes. La population des quartiers limitrophes ne devrait plus, à l’avenir, souffrir des odeurs nauséabondes qui s’en dégagent, grâce à un nouveau projet de traitement des nuisances olfactives mobilisant un budget de 20 millions de dirhams, rassurent les autorités de Fès.

Dans la commune de Bizdad (province d’Essaouira), la protection du douar Tnin Ouzomzam contre les risques d’inondation figure parmi les urgences, idem le long de l’oued Souss à Aït-Melloul qui exige des interventions immédiates pour prévenir des risques récurrents. Autant de défis conjugués qui appellent à une synergie accrue entre acteurs locaux, nationaux et internationaux pour transformer les engagements budgétaires en réalisations tangibles.

Si les budgets 2026 consacrent la régionalisation avancée comme levier de transformation économique. Les acteurs devront s’adapter à une logique de «territorialisation contractualisée» (conventions interinstitutionnelles) et de spécialisation sectorielle (logistique à Casablanca, énergies renouvelables à Dakhla). La prochaine étape ? Optimiser la synergie entre régions pour un développement national cohérent, aligné sur l’Agenda 2030.

Des moteurs de développement intégré

Ainsi, les budgets régionaux 2026 marquent l’avènement d’une décentralisation opérationnelle où les régions s’affirment comme des «moteurs de développement intégré» selon les termes de Mohamed Bouarourrou, président du Conseil de l’Oriental. Une mutation qui se caractérise par une maturité financière inédite, illustrée par la rigueur budgétaire défendue par Karim Achengli (Souss-Massa) et Mbarka Bouaida (Guelmim-Oued Noun), qui privilégient l’optimisation des dépenses et la mesure d’impact social.

La carte économique émergente révèle un Maroc polycentrique articulé autour de trois piliers stratégiques : la justice spatiale par la réduction des disparités territoriales (programmes de Laâyoune à Tata), la transition écologique incarnée par les mégaprojets hydrauliques et énergétiques, et une spécialisation intelligente créant des écosystèmes régionaux complémentaires (aquaculture à Dakhla, agro-technologie dans le Souss-Massa et logistique à Casablanca).

Une triangulation qui dessine les contours d’un nouveau modèle de développement territorial où l’autonomie régionale, la résilience climatique et l’inclusion productive convergent pour transformer les collectivités en véritables architectes de leur destin économique, offrant aux acteurs nationaux et internationaux un cadre d’investissement lisible et différencié.

Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO