Budget public : combien coûtent les fonctionnaires ?

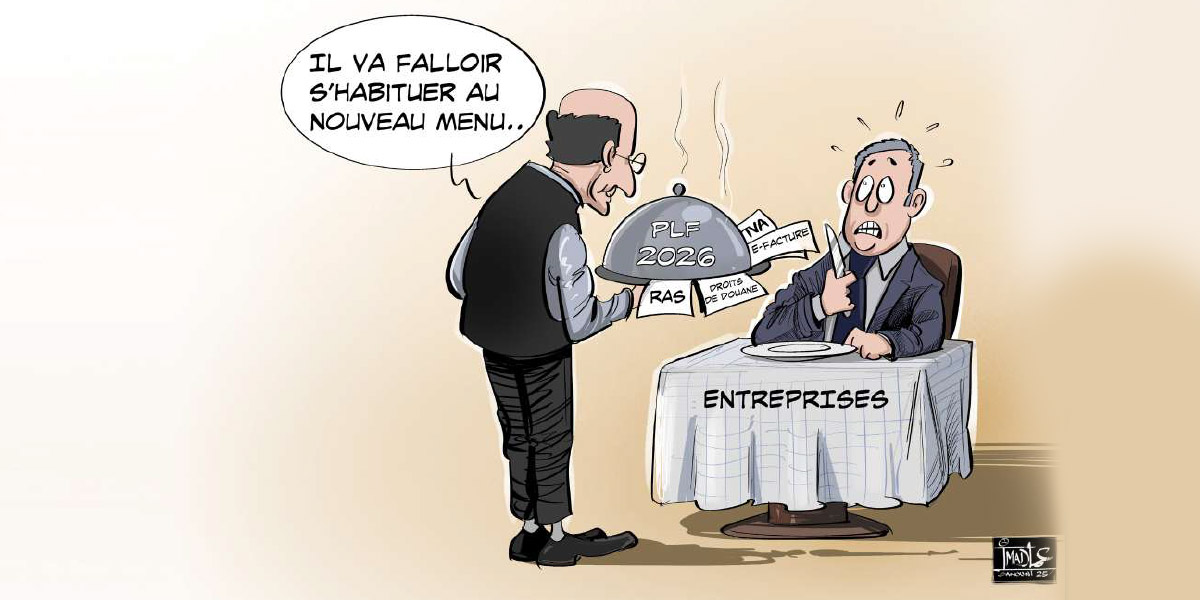

Le Maroc dépense 10,67% de sa richesse annuelle en salaires versés aux agents civils de l’État, malgré une accélération des départs à la retraite dans les grandes administrations. Cette année, la masse salariale devrait atteindre 180,3 milliards de dirhams. En dix ans, elle aura connu une croissance nominale de 54% !

L’effectif des employés civils de l’État s’élève actuellement à 576.062, selon le décompte adossé au Projet de loi de finances 2026. En dix ans, de 2016 à 2025, il a reculé en moyenne de 1,61% sous l’effet croisé des départs massifs à la retraite à l’Éducation nationale et du lancement des opérations de recrutement d’enseignants par les académies régionales.

Pour rappel, il s’agit de contractuels qui ont été, depuis, intégrés dans la fonction publique sous la pression des syndicats. En moyenne, le Maroc a consacré 10,67% de sa richesse nationale (PIB) au paiement des salaires et de la couverture sociale des fonctionnaires.

En 2025, l’État-employeur devrait dépenser 180,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre de la masse salariale, même si la part rapportée au PIB baissera d’un point. C’est plus du double de ce que rapporte annuellement l’Impôt sur les sociétés, la première recette du Trésor.

La maîtrise de l’évolution de la masse salariale de la fonction publique constitue un enjeu majeur, assure le gouvernement. Ce qui ne l’empêche pas de signer des chèques aux syndicats à chaque rendez-vous de «dialogue social» de fin avril.

Depuis 2022, ces concessions salariales ont généré 40 milliards de dépenses structurelles dans le budget. Au total, les dépenses de personnel de l’État sont passées de 116,86 MMDH en 2015 à 180,27 milliards l’an dernier, soit, une progression globale de 54,3% au cours des dix dernières années et une évolution moyenne annuelle de 4,43%.

Départs à la retraite : l’Université au pied du mur

Selon les données de la Caisse marocaine des retraites (CMR), il est prévu que 68.418 fonctionnaires soient mis à la retraite pour limite d’âge dans les cinq prochaines années. Sans surprise, c’est dans les départements à gros effectifs que ce dépeuplement va s’accélérer : avec un peu plus de 31.000 départs, l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur vont perdre, respectivement, 13,9% et 18,6% de leurs effectifs.

L’Intérieur (15.617 départs ) et le ministère de la Santé (6.064) seront également touchés, mais ils compensent largement par l’ouverture des postes budgétaires. L’accélération des départs à la retraite des enseignants-chercheurs place l’université face à une équation quasi-insoluble. Selon les données officielles, 5.000 professeurs devraient quitter les campus d’ici fin juin 2027.

Par ailleurs, 861 enseignants devraient faire valoir leurs droits à la retraite. De Tanger à Laâyoune, l’angoisse monte chez les présidents d’université et les doyens des facultés. Non seulement la relève se fait rare, mais en plus, l’État-employeur n’applique plus la règle du remplacement systématique des départs. Ce que confirme d’ailleurs le ministère des Finances qui révèle que «les départs à la retraite constituent le principal levier de la réduction des effectifs de l’État puisqu’ils génèrent plus de huit suppressions de postes budgétaires sur dix».

Pour autant, l’Enseignement supérieur, avec 2.349 postes ouverts (personnel administratif compris) en 2025, reste l’un des tout premiers bénéficiaires de créations d’emplois dans la fonction publique derrière le trio composé de l’Intérieur, la Défense et la Santé.

Au cours des dix dernières années (2016 à 2025), 64,3% des 139.000 postes ouverts étaient concentrés sur ces quatre départements. Mais un poste d’emploi inscrit dans le Budget de l’État ne se traduit pas forcément par un emploi car l’université est confrontée à l’équation complexe de relève en quantité et en qualité.

Ce phénomène touche la plupart des filières. Les pouvoirs publics ont tenté d’y apporter une réponse en aménageant une dérogation spéciale consistant à reculer l’âge de départ à la retraite pour les professeurs et les enseignants-chercheurs. Normalement, les profs d’université peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à 65 ans, mais s’ils le souhaitent et après accord du ministre de tutelle, cette limite d’âge peut être prorogée d’une période maximum de deux ans, renouvelable deux fois.

Théoriquement, ils peuvent donc continuer à enseigner jusqu’à 71 ans ! Le problème est que peu de professeurs sont emballés par cette disposition qui avait été présentée comme une «flexibilité» par ses promoteurs. Et pour cause, compte tenu de l’abattement fiscal sur la pension de retraite, il est financièrement plus attractif de partir à 65 ans (limite d’âge de droit commun) plutôt que de rester en activité et être assujetti à l’IR plein pot.

Par ailleurs, au ministère de l’Enseignement supérieur, on a été surpris par l’afflux de demandes de départs anticipés à la retraite comme le permet le statut de la Fonction publique. Les demandes étaient telles que les présidents d’université ont reçu l’ordre de geler les autorisations.

À l’évidence, ni la revalorisation salariale, 3.000 dirhams en trois ans, ni la création d’un nouveau grade (D) dans la catégorie des professeurs d’enseignement supérieur, n’ont suffi à freiner les ardeurs de ceux qui étaient déterminés à partir.

Les plus gros employeurs chez l’État

Le département de l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur concentrent à eux seuls plus de 38,3% du personnel civil de l’État. Ils sont suivi de l’Intérieur (29,7%) et de la Santé (12,4%). Les autres départements ministériels emploient 9,8% des fonctionnaires civils.

Le renforcement du capital humain, notamment au niveau du département de l’Éducation nationale, s’inscrit dans le cadre de la politique d’amélioration de l’offre scolaire et de la mise en place d’une école publique moderne, basée sur l’équité et l’égalité des chances ainsi que sur la bonne gouvernance.

À cet effet, le gouvernement a lancé un vaste programme de recrutement au niveau des académies régionales d’éducation et de formation, pour atteindre un total de 175.000 enseignants depuis l’année scolaire 2016/2017.

Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO