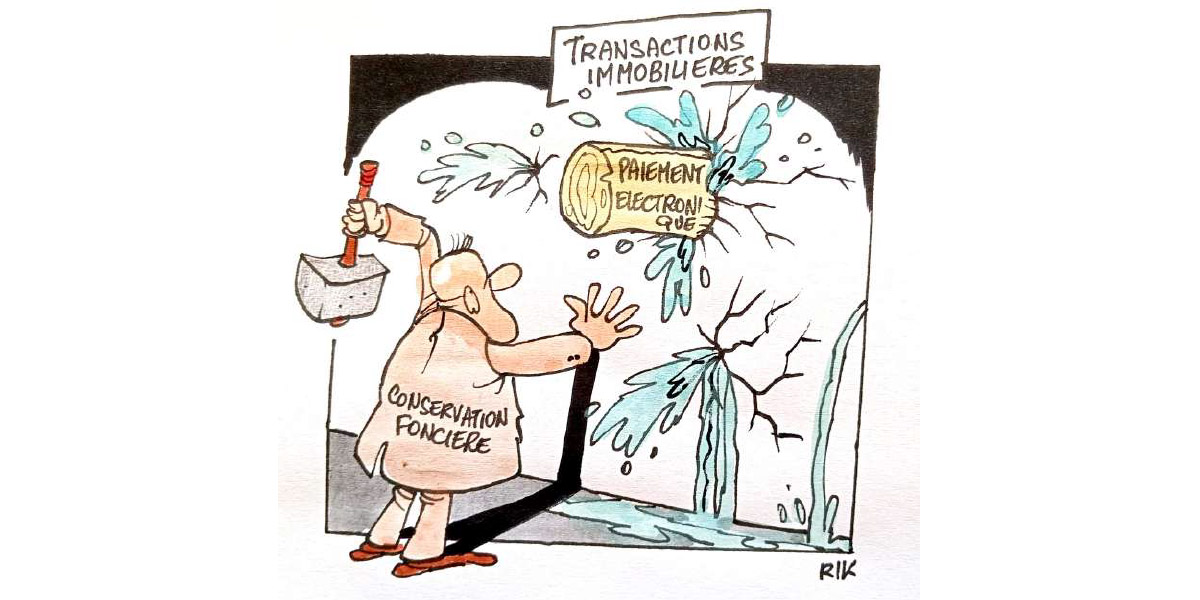

Transactions immobilières : le plan de la Conservation foncière contre les fraudes

Les recettes prévisionnelles de l’ANCFCC, qui devraient passer de 8,6 MMDH en 2023 à 10 MMDH en 2026, reflètent une optimisation des flux financiers grâce à la réduction des délais et des risques de fraude. Dans un contexte où chaque dirham compte pour financer d’ambitieux projets, examinons comment l’État verrouille peu à peu les transactions immobilières.

Obligation de paiement électronique dès avril 2025, recettes prévues à 9,5 MMDH en 2025, 114 recoupements de titres fonciers en 2023 : l’Agence nationale de la conservation foncière (ANCFCC) ferme les portes dérobées de l’évasion foncière. Le 20 mars 2025, son directeur général publie une note de service, actant l’obligation du paiement électronique pour les frais de conservation immobilière dès le 14 avril 2025.

Cette mesure, présentée comme une avancée en matière de simplification des démarches, s’inscrit dans un contexte plus large où la digitalisation des services publics marocains sert à la fois l’efficacité procédurale et l’optimisation du rendement fiscal. Derrière les discours sur la modernisation se dessinent des enjeux économiques, juridiques et systémiques majeurs pour le secteur immobilier marocain.

Contexte : Une digitalisation ancrée dans un cadre légal renforcé

La note de service n°17979/I/2025 s’inscrit dans la continuité du décret n°2.18.181 du 10 décembre 2018, pierre angulaire de la stratégie de dématérialisation des services de conservation immobilière au Maroc. Ce texte, conçu pour moderniser un secteur historiquement marqué par la lourdeur administrative, pose les jalons d’une transition digitale progressive, aujourd’hui accélérée par l’obligation du paiement électronique.

Comme le souligne l’ANCFCC, «cette mesure consolide le processus de digitalisation entamé, en alignant les normes procédurales sur les exigences de transparence et d’efficacité».

Les résultats économiques illustrent cette ambition : les recettes prévisionnelles de l’Agence, passant de 8,6 MMDH en 2023 à 9,3 MMDH en 2024, puis à 9,5 MMDH en 2025 pour atteindre 10 MMDH en 2026, reflètent une optimisation des flux financiers grâce à la réduction des délais et des risques de fraude.

Parallèlement, les investissements, y compris ceux consacrés à la transformation numérique (3,19 MMDH en 2024, 2,73 MMDH en 2025 et 2,53 MMDH en 2026), financent des outils structurants comme la signature électronique des dossiers notariaux ou la plateforme Rokhas, dédiée aux échanges sécurisés.

Cette dynamique, à la fois technologique et fiscale, répond à un double impératif : simplifier l’accès aux services pour les usagers (particuliers et professionnels) tout en renforçant la traçabilité des transactions, dans un secteur où les irrégularités foncières grèvent traditionnellement les finances publiques de milliards de dirhams.

En ancrant la digitalisation dans un cadre légal rigoureux, l’ANCFCC concilie ainsi modernisation administrative et sécurisation du rendement fiscal, dans un contexte où chaque dirham collecté participe au financement de projets structurants, comme l’immatriculation de 6 millions d’hectares supplémentaires d’ici 2025.

Le cœur de la réforme

La note n°17979/I/2025 instaure une obligation structurante : à partir du 14 avril 2025, tout dépôt de demande au Registre des documents pour étude (R1) – qu’il s’agisse d’enregistrement ou d’inscription de droits réels – devra être accompagné d’un paiement électronique des droits de conservation.

Cette mesure, présentée comme un levier d’efficacité, vise à éliminer les dysfonctionnements chroniques des procédures manuelles, responsables de retards et d’erreurs de calcul. Les bénéfices opérationnels sont doubles : une accélération des délais de traitement, grâce à l’automatisation des vérifications financières, et une traçabilité renforcée des flux, conforme aux standards de l’administration électronique.

Avec près de 887.818 certificats de propriété délivrés en 2022 et 962.727 inscriptions de droits réels enregistrées la même année, cette réforme impactera une large majorité des usagers, professionnels comme particuliers, accélérant mécaniquement le traitement des dossiers gérés par l’ANCFCC.

La note précise toutefois que «les modalités techniques seront communiquées ultérieurement par la Direction de la conservation immobilière, avec un accompagnement des services centraux en cas de difficultés», soulignant ainsi la nécessité d’une phase d’adaptation pour les acteurs historiquement habitués aux procédures physiques.

En parallèle, cette obligation s’inscrit dans une logique de sécurisation des recettes, évitant les pertes liées aux paiements non tracés ou aux litiges sur les montants acquittés, dans un contexte où chaque dirham collecté participe au financement de projets d’envergure comme l’immatriculation foncière de 6 millions d’hectares supplémentaires sur la période allant de 2022 à 2025.

Un durcissement procédural calculé

La note n°17979/I/2025 s’insère dans une stratégie globale de resserrement fiscal, illustrée par le décret n°2.16.375 et la circulaire n°2024, qui instaurent une «conditionnalité stricte des exonérations». Ce verrouillage juridique, matérialisé par l’article 92-7-6 du CGI révisé, exige désormais que toute exonération soit explicitement prévue par la loi, éliminant ainsi les interprétations extensives autrefois tolérées.

Un cas d’école réside dans la soumission des nantissements garantissant la TVA des fonds d’investissement aux frais de conservation foncière (1% de la valeur des droits + 200 DH), mesure découlant d’une lecture rigoureuse des textes. Jusqu’alors, certains conservateurs exonéraient ces actifs, arguant de leur nature accessoire.

Désormais, l’absence de mention expresse d’exemption dans le CGI rend ces garanties imposables, alourdissant la trésorerie des entreprises, mais sécurisant les recettes publiques.

Cette logique procédurale, renforcée par la collaboration technique entre l’ANCFCC et la DGI – matérialisée par 114 recoupements de titres fonciers en 2023 –, vise à éradiquer les failles exploitables, dans un secteur où les pertes fiscales liées aux fraudes foncières se chiffrent en milliards de dirhams. En couplant transparence digitale et rigueur interprétative, le Maroc consolide ainsi un écosystème immobilier moins perméable à l’évasion.

Ce durcissement calculé répond à un impératif de soutenabilité budgétaire dans un contexte où les recettes de l’ANCFCC doivent financer des investissements structurants, comme l’immatriculation de 2 millions de titres fonciers pour la période 2022/2025.

La double exigence du numérique et du rendement fiscal

Dans un Maroc où l’immobilier pèse entre 6,3 et 7% du PIB, la note de service n°17979/I/2025 symbolise une étape décisive dans la transformation de l’ANCFCC, oscillant entre modernisation et rigueur fiscale. Si elle accélère la dématérialisation – essentielle pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires de 9,5 MMDH en 2025 –, elle impose aussi un cadre normatif plus strict, reflétant les priorités de l’État soucieux d’optimiser ses recettes dans un contexte économique tendu. Les prochains mois révéleront si cet équilibre entre efficacité digitale et pression fiscale favorisera la confiance des investisseurs ou nourrira des résistances sectorielles.

Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO