Finance islamique : L’Afrique toujours à la traîne

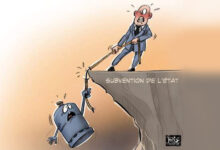

Faire concurrence aux Occidentaux pour se positionner sur la finance islamique est le défi que doit relever le continent africain où, à ce jour, la finance participative ne dépasse pas 2% de tout son système.

La finance islamique peine à percer en Afrique. C’est le constat fait lors de la 7e édition du Forum africain de la finance islamique, qui a démarré ses travaux, hier à Casablanca, sous la thématique : «Nouveau paysage économique et financier en Afrique : Quelles opportunités pour la finance islamique ?» en présence des opérateurs de la finance islamique marocains, tunisiens, algériens et sénégalais. En effet, si les pays occidentaux affichent aujourd’hui clairement leur volonté de se positionner sur la finance islamique, notamment le Royaume-Uni, qui veut faire de Londres la première place de la finance islamique dans le monde, l’Afrique est encore à la traîne.

Pour nombre de pays africains, qui ne disposent pas d’un système de finance islamique, on se pose encore la question de savoir comment faire et par quoi commencer pour le mettre en place. Résultat des courses, le positionnement africain sur cette finance est très faible. Les actifs islamiques ne représentent que 2,61% de toute la finance africaine, soit 29,25 milliards d’actifs. L’Afrique du Nord, qui se classe première parmi les autres régions africaines, recèle d’un total de 16,8 milliards d’actifs. 3,32% de ces actifs sont des actifs bancaires islamiques exploités par 11 banques et 9 fenêtres islamiques. Le Maroc figure à la 10e place avec une part dans les actifs islamiques du continent de 0,09% selon les résultats d’une étude réalisée par Finéapolis et présentée lors du forum.

L’enjeu est donc de taille pour capter les milliards d’actifs de cette finance, qui perd tout de même ses «actes de noblesse» en raison de sa religion islamique. «Celle-ci, dans les esprits francophones, renvoie au terrorisme alors que les anglosaxons s’arrêtent à la finance», déplore Boubkeur Ajdir, directeur des activités en pays francophones d’IFAAS Group en France. «Il faut surtout arrêter de s’excuser d’être musulmans pour être ce que vous êtes, c’est-à-dire des banquiers islamiques», renchérit Abdelmalek Alaoui, directeur général de Guepard Group.

Pour ce spécialiste, qui a passé au peigne fin 5.000 articles traitant de la finance islamique dans les médias, celle-ci souffre d’une hégémonie des médias français, qui contribuent à l’amalgame sur la finance islamique parfois en laissant passer des propos liant cette finance au terrorisme. Le professionnel appelle à la réappropriation de l’image de la finance islamique en développant une stratégie claire. Au-delà de l’image, la question concerne aussi le modèle à adopter pour assurer le financement des PME, ou encore améliorer le niveau de bancarisation. Une problématique rencontrée tout autant au Maroc qu’au Sénégal, comme le relate Oulimata Diop, directrice monnaie et crédit au ministère des Finances sénégalais, bien que son pays soit mieux avancé que le Maroc, en émettant des sukuks en monnaie locale, qui captent des fonds de l’Afrique de l’Ouest tout autant que ceux du Moyen-Orient.

Attentisme

21 pays sur les 55 du continent disposent d’une finance islamique. L’Afrique dans sa globalité compte 81 opérateurs dans 21 pays, dont seulement 22% sont des opérateurs africains. 84% des actifs islamiques africains sont des actifs bancaires, les fonds islamiques n’y comptent que 8% et les sukuks 3%. Si dans certains pays du continent, la finance islamique est avancée grâce à son lancement avant même la mise en place d’un cadre juridique, notamment en Algérie et en Tunisie, dans d’autres, c’est cet attentisme qui en retarde le lancement.