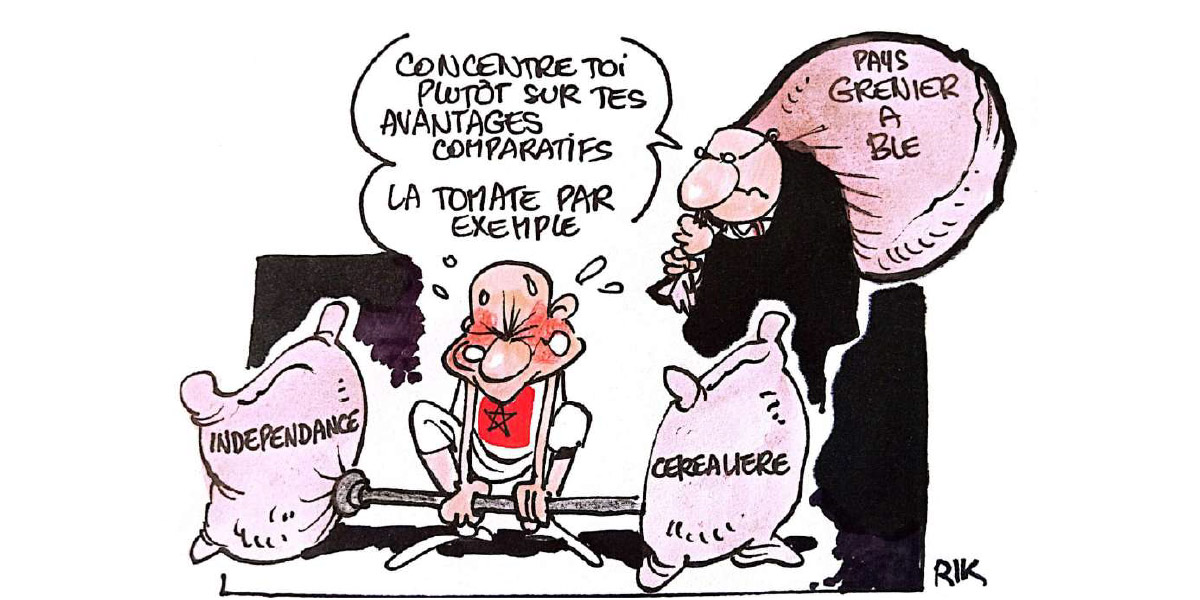

Importations de céréales : une dépendance toujours difficile à surmonter

Par-delà les soubresauts climatiques et la volatilité des marchés mondiaux, le Maroc ajuste ses ambitions agricoles avec un pragmatisme mesuré. Si le Royaume prévoit une baisse de ses importations de blé pour la campagne 2025-2026, les experts tempèrent l’optimisme affiché, soulignant la persistance d’une dépendance structurelle.

Après six années marquées par une sécheresse sévère et persistante, les premiers signes d’un répit climatique ravivent l’espoir d’un redressement de la production céréalière. Pilier de l’économie nationale, cette filière reste, plus que jamais, un enjeu stratégique pour la sécurité alimentaire du pays.

En effet, dans sa dernière estimation, le département américain de l’Agriculture (USDA) table sur un léger recul des importations marocaines de blé, attendues à 6,7 millions de tonnes pour la prochaine campagne, soit 200.000 tonnes de moins que l’an passé. Une contraction modeste, certes, mais qui se veut le reflet d’un meilleur rendement national et d’une gestion plus rigoureuse des stocks stratégiques. En toile de fond, le Royaume revendique une montée en puissance de sa résilience céréalière. Pour autant, les observateurs avertis refusent de céder à l’enthousiasme.

«Il faut se rendre à l’évidence, même en cas de récolte normale, le Maroc a toujours importé des céréales et continuera à le faire. La sécheresse, sévère et prolongée, a laissé des traces durables, notamment dans les zones irrémédiablement affectées. Si les précipitations récentes ont apporté un sursis, elles ne suffisent pas à redresser une campagne dont les fondations restent fragiles», prévient l’agroéconomiste Mohamed Bajeddi.

De fait, la réduction annoncée paraît bien dérisoire au regard des volumes importés habituellement, qui dépassent les cinq millions de quintaux pour le seul blé tendre.

«Ce chiffre n’a pas de portée économique significative», estime encore Bajeddi, qui rappelle que les prévisions n’ont pas encore été consolidées statistiquement. Ceci étant, cette baisse aussi minime soit-elle (-5%) devrait, en cas d’amélioration des la récolte nationale, alléger quelque peu le fardeau des finances publiques en réduisant la subvention des importations de blé tendre.

Dépendance structurelle

Les données récentes confirment cette réalité. Pour le mois en cours, les importations de blé tendre se sont élevées à 384.000 tonnes (T), majoritairement en provenance de France, partenaire historique du Royaume. Le blé dur, quant à lui, provient exclusivement du Canada, avec 32.648 T livrées.

À ces volumes s’ajoutent 170.131 T de maïs, pilier de l’alimentation animale, ainsi que des tourteaux de soja (49.452 T) et de tournesol (13.200 T), portant le total des importations céréalières et protéagineuses à 743.660 T sur la période.

Face à une demande annuelle nationale de près de 17,5 millions de T, dont plus de 8 millions pour le seul blé tendre, le Maroc reste structurellement dépendant de l’extérieur. Mais à défaut d’autosuffisance, le pays mise sur l’agilité : appels d’offres modulés, négociations bilatérales, ouverture simultanée vers la France, la Russie, le Kazakhstan ou encore le Brésil pour le maïs.

Dans un contexte mondial de plus en plus compétitif, où la production de blé devrait atteindre un record de 808,5 millions de T, selon l’USDA, les grandes puissances céréalières redoublent d’efforts pour se positionner en Afrique du Nord.

Dans sa note d’information, le département américain rappelle que la Russie, déjà solidement implantée en Algérie, lorgne le Maroc comme une tête de pont vers l’Atlantique. La France, pour sa part, tente d’y préserver son influence historique. Quant au Kazakhstan, il cherche à capitaliser sur des liens politiques croissants avec Rabat pour se faire une place dans ce jeu d’équilibre. Ainsi, dans ce théâtre géo-économique, le Maroc joue la carte de la diversification stratégique.

À travers l’ONICL (Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses), le pays poursuit sa politique de stabilisation des marchés avec des subventions ciblées, une gestion rigoureuse des stocks, et des dispositifs de régulation des prix constituant les piliers d’une souveraineté alimentaire encore en construction. Ce qui lui permet de réduire sa dépendance vis à vis d’un fournisseur unique.

Pour rappel, le Royaume ambitionne de sécuriser 80% de ses besoins céréaliers à l’horizon 2030, en mobilisant près d’un million d’hectares, dont 150.000 irrigués. Une stratégie offensive, mais soumise à des aléas hydriques récurrents et à une réalité économique qui rend les importations, même réduites, inévitables.

Mohamed Bajeddi

Agroéconomiste

«Il faut se rendre à l’évidence, même en cas de récolte normale, le Maroc a toujours importé des céréales et continuera à le faire. La sécheresse, sévère et prolongée, a laissé des traces durables, notamment dans les zones irrémédiablement affectées. Si les précipitations récentes ont apporté un sursis, elles ne suffisent pas à redresser une campagne dont les fondations restent fragiles.»

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO