Exclusif. Agriculture : comment le CRISPR-Cas9 entend changer la donne au Maroc

Face à une sécheresse historique, la révolution génétique CRISPR-Cas9 représente un véritable espoir pour l’agriculture marocaine. Capable de créer des cultures plus résilientes, cette technologie se heurte pourtant à un vide juridique qui freine son déploiement. Le Maroc se trouve donc à un carrefour décisif pour sa souveraineté alimentaire. Ce dossier a pour objectif de décrypter les multiples facettes de cet enjeu. Il propose une analyse détaillée du contexte marocain, suivie des perspectives croisées d’experts de France, d’Italie et d’Égypte, afin d’éclairer les défis et les opportunités que représente CRISPR-Cas9 pour le Maroc et pour la région.

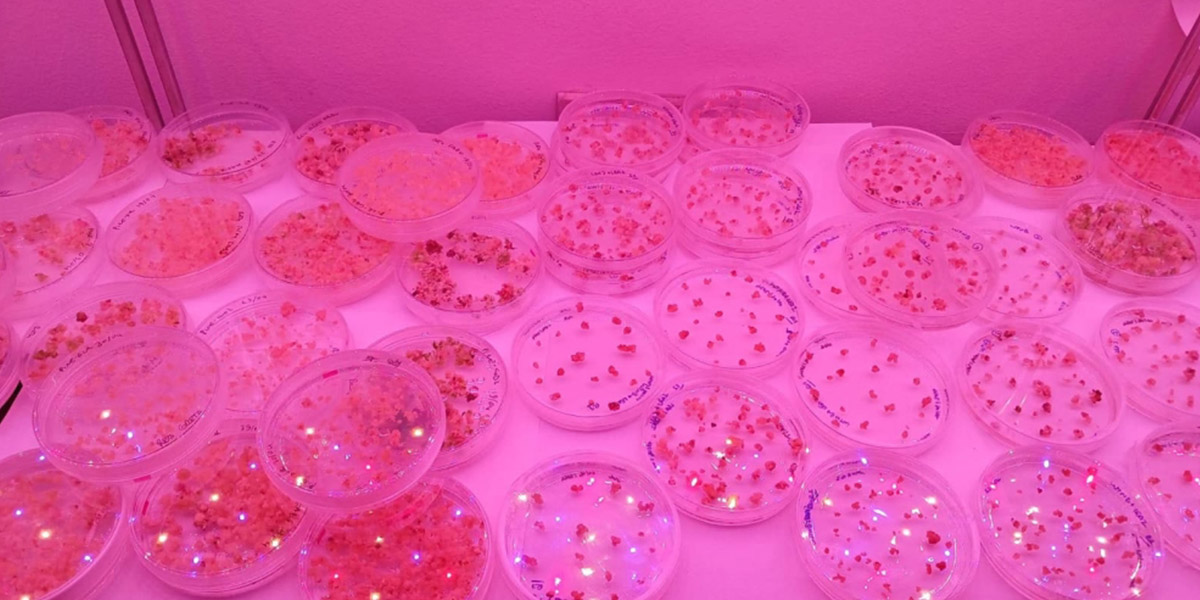

Une révolution silencieuse se joue dans les laboratoires du monde entier, promettant de redéfinir l’avenir de l’agriculture. Au cœur de cette transformation, le CRISPR-Cas9, une technologie d’édition génomique capable de créer des plantes plus résistantes à la sécheresse, aux maladies et moins dépendantes des ressources en eau.

Pour le Maroc, confronté à un stress hydrique sans précédent et à l’impératif de sa souveraineté alimentaire, cette promesse technologique résonne avec une acuité particulière. Elle représente une voie potentielle pour sécuriser ses rendements, renforcer sa compétitivité à l’export et adapter son agriculture aux réalités climatiques.

Pourtant, entre le potentiel immense de cette innovation et la réalité du terrain, un fossé se creuse. Un vide juridique paralyse son développement, plaçant le Royaume à un carrefour décisif, celui d’embrasser cette avancée pour rester un leader agricole ou risquer un décrochage stratégique face à ses partenaires internationaux qui, eux, avancent.

Une technologie d’amélioration génétique distincte des OGM

La technologie CRISPR-Cas9 est une méthode d’édition du génome qui permet de modifier, de manière précise, l’ADN d’un organisme vivant. Pour le professeur Kamal Aberkani, spécialiste en sciences de l’agriculture à l’Université Mohammed premier, il est fondamental de ne pas faire d’amalgame avec les Organismes génétiquement modifiés (OGM) traditionnels.

La différence principale entre le CRISPR/Cas9 et les OGM classiques réside dans la façon dont la modification génétique est réalisée. Le CRISPR/Cas9 est une technique d’édition génomique qui permet de modifier directement les gènes d’un organisme sans insérer d’ADN étranger, contrairement aux OGM traditionnels qui impliquent souvent l’insertion d’ADN venant d’une autre espèce.

Ainsi, les organismes modifiés par CRISPR-Cas9 ont des mutations qui peuvent être similaires à celles survenant naturellement, alors que les OGM classiques sont caractérisés par la présence de séquences génétiques étrangères introduites artificiellement. C’est pourquoi Aberkani considère CRISPR-Cas9 comme une «sorte de médiation entre la sélection génétique classique et les OGM».

Cette distinction est centrale, car elle suggère un profil de risque différent et justifie un débat réglementaire spécifique.

Un impératif mondial face aux défis agricoles du XXIe siècle

L’intérêt pour cette technologie s’inscrit dans un contexte mondial complexe, marqué par la crise hydrique, la croissance démographique et la nécessité d’augmenter la production alimentaire. La recherche internationale a largement démontré l’efficacité technique de CRISPR-Cas9 pour répondre à ces enjeux en améliorant la résilience des cultures face aux stress abiotiques (sécheresse et salinité) et biotiques (maladies et ravageurs).

Les performances techniques de cet outil sont aujourd’hui validées par un consensus scientifique, faisant de lui une solution prometteuse pour optimiser les rendements. L’objectif, tel que le souligne l’expert, est de «réduire la dépendance des cultures aux intrants comme l’eau et les engrais» tout en augmentant le bénéfice pour les producteurs.

Le Maroc face à un paradoxe : Potentiel scientifique et vide juridique

Au Maroc, la recherche sur CRISPR-Cas9 demeure à une échelle expérimentale et limitée. Le principal obstacle, selon des sources officielles, réside dans «l’absence d’une législation nationale spécifique». Le Royaume dispose d’une loi interdisant les OGM, mais ce texte reste muet sur l’édition génomique.

Cette situation engendre, selon ses termes, un «flou juridique qui entrave toute progression». L’urgence d’agir est renforcée par la dynamique du principal partenaire commercial du Maroc, l’Union européenne, qui avance vers une réglementation plus souple.

Dans ce cadre, Aberkani met en garde contre le risque d’un «dangereux décalage» qui menacerait la compétitivité agricole du Maroc s’il tardait à s’aligner.

Une feuille de route stratégique pour une adoption maîtrisée

Face à cette impasse, le professeur propose une «démarche proactive» et structurée. La première étape consisterait à mener des études d’impact socio-économique et à bâtir un cadre législatif solide, visant à la fois à protéger le consommateur et à sécuriser le modèle agricole national.

Il suggère une approche stratégique et progressive, celle de «destiner les premières productions issues du CRISPR-Cas9 à l’exportation vers des marchés qui reconnaissent déjà cette technologie». L’introduction sur le marché intérieur, quant à elle, devrait s’accompagner d’une traçabilité rigoureuse et d’un étiquetage clair, afin de garantir le choix du consommateur.

Au-delà de la réglementation : Bâtir un écosystème d’innovation

L’adoption de CRISPR-Cas9 ne se limite pas à un enjeu législatif. La vision portée par les experts est celle de la construction d’un véritable écosystème d’innovation en biotechnologies végétales, en s’appuyant sur les plateformes de recherche existantes. Un point que Aberkani juge «fondamental» est le capital humain du Maroc, avec une jeunesse qualifiée capable de créer des startups spécialisées dans les semences améliorées.

En mobilisant les financements nationaux et en capitalisant sur la coopération internationale, le Maroc pourrait, selon lui, se positionner comme un «hub pour le transfert de technologie CRISPR-Cas9» vers le reste du continent, jouant ainsi un rôle de leader dans la réponse aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique.

Mehdi Idriss / Les Inspirations ÉCO