Démocratie participative. Le processus est long

La démocratie participative est un enjeu politique majeur dans un contexte marqué par la désaffection des urnes. Le premier bilan de ce processus n’est pas à la hauteur des aspirations: 4 pétitions ont été présentées au chef de gouvernement, 1 au Parlement et une centaine aux niveaux local et régional.

La démocratie participative reste davantage un voeu qu’une pratique installée, comme en témoignent les chiffres. Au niveau gouvernemental, seules quatre pétitions ont été présentées. Sur les plans local et régional, seule une centaine de pétitions a été déposée. Quant à l’institution législative, une pétition a atterri à la Chambre des représentants avant qu’elle ne soit rejetée après son examen par la commission parlementaire qui a été créée pour traiter les demandes qui s’inscrivent dans le cadre de la démocratie participative. Il apparaît clairement qu’il existe un décalage entre les ambitions affichées et la réalité. À quoi est due cette lenteur du processus qui a été annoncée par le gouvernement ? Plusieurs raisons sont avancées par l’Exécutif, dont l’insuffisance en matière de communication. Il a en effet été constaté que les citoyens et les acteurs associatifs n’étaient pas suffisamment informés des nouveautés juridiques en matière de démocratie participative. C’est ainsi qu’il a été décidé de lancer une large campagne de communication pour faire adhérer les citoyens et la société civile à ce processus qui est indispensable à la promotion de la démocratie, de manière générale, au Maroc. La sensibilisation est un élément clé pour changer la culture des citoyens et les inciter à participer au processus de décision.

À ce titre, une grande responsabilité incombe aux instances locales et régionales pour donner un coup de fouet à la démocratie participative qui reste embryonnaire. À titre d’exemple, les conseils régionaux gagneraient à créer et activer des instances consultatives dont le bilan est décevant. Certaines régions n’ont pas encore activé ce mécanisme. Et dans les régions qui ont mis en place les organes de démocratie participative, plusieurs faiblesses sont relevées. On peut citer notamment la faiblesse en matière de formation des ressources humaines, l’absence répétitive de nombre de membres de ces instances consultatives, le manque de dispositions juridiques claires et le fl ou autour des méthodes de travail, un rythme de travail insuffisant et irrégulier… Dans certaines régions, l’adhésion à ces organes n’est pas au rendez-vous. L’expérience démontre qu’il s’avère nécessaire de définir les critères d’adhésion à ces instances. La loi organique des régions laisse aux conseils régionaux la marge de manoeuvre pour fixer, dans leur règlement intérieur, les dénominations de ces instances et les modalités de leur composition et de leur fonctionnement. Le besoin d’établir des règles objectives communes se fait aujourd’hui sentir.

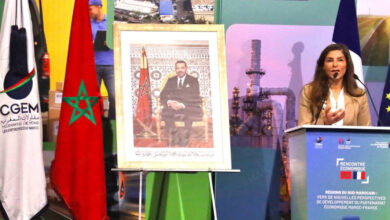

Mustapha El Khakfi

Ministre délégué chargé des Relations

«Nous misons sur la sensibilisation»

Comment s’explique la faiblesse du nombre des pétitions ?

Parmi les raisons ayant limité l’adhésion à ce processus figure la faiblesse de la formation. Certaines pétitions ont été rejetées à cause du non-respect de certains points à caractère procédural tant au niveau local que national. L’association ne nécessite qu’une seule signature pour déposer une pétition auprès de la région, de la commune ou de la province. En dépit de cette procédure simplifiée, on n’a pas encore atteint une pétition pour chaque commune. Ont été déposées uniquement 100 pétitions au cours de la première année sur un total de 1.500 communes. Le nombre est ainsi très limité malgré la simplification des conditions. Il faut uniquement un récépissé et travailler dans la même région. Face à cette situation, le problème de la communication a resurgi.

Quid de l’adhésion des instances locales élues dans ce processus ?

C’est le troisième problème qui a été relevé. La démocratie participative comporte les pétitions, les motions législatives et les instances consultatives. La création de celles-ci reste limitée. La direction générale des collectivités locales a édité un guide sur la création et l’activation des instances consultatives. Malheureusement, on n’a pas encore atteint les objectifs escomptés en la matière. Sur le plan opérationnel, le démarrage de ce processus ne date que d’une année ou d’une année et demie.

S’agit-il d’un problème à caractère politique ?

Oui. Il s’agit de la difficulté d’asseoir une relation de complémentarité entre la démocratie représentative et la démocratie participative. La direction générale des collectivités locales (DGCL) va lancer 20 guides dans ce domaine pour faciliter et simplifier la culture de la démocratie participative qui doit devenir un «mode de vie» pour la société civile. On a aussi lancé les sessions de formation pour renforcer les capacités des acteurs associatifs puis la campagne de sensibilisation pour faire face à la problématique de communication. La DGLC a lancé un guide et a élaboré tout un programme d’actions. Le développement de ce chantier est un enjeu majeur dans l’appui au processus démocratique dans notre pays.