Elvis Ntambua Mampuele : “Mon père désarmait les enfants-soldats”

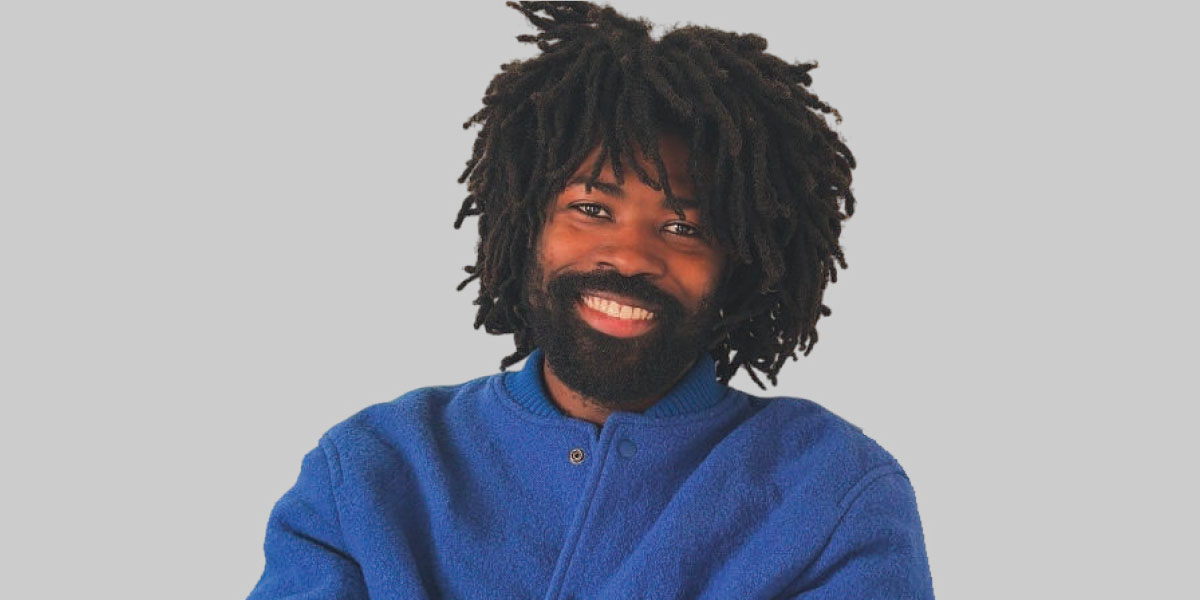

Elvis Ntambua Mampuele

Écrivain

Venant de recevoir le prix du public du Prix Senghor pour son roman «Makila», l’auteur Elvis Ntambua Mampuele a bien voulu répondre aux questions des Inspirations ÉCO.

Votre personnage de Tshituala est enlevé par une milice pour devenir un enfant-soldat. Comment avez-vous travaillé pour écrire ce récit à la première personne du singulier qui nous montre la guerre à travers les yeux d’un enfant ?

Ce choix m’est venu comme ça. J’avais déjà en tête que ce devait être un enfant, mais pas encore pensé à la première personne. Je pensais plutôt l’écrire à la troisième personne du singulier. Mais au bout d’un moment, je me suis dit qu’il fallait que j’essaie de ressentir un peu tout ce qui se passe, d’écouter les mêmes bruits, de partager le même ressenti. Cela devenait alors intéressant de faire ce récit à la première personne, que je sois le narrateur et que je me mette à la place du protagoniste. Ainsi, je pouvais transmettre ce que j’avais à transmettre d’une manière plus simple, plus facile.

Sang, déjections et corps démembrés peuplent des paysages cauchemardesques. Comment avez-vous réussi à décrire de telles réalités ?

Vous savez depuis un moment, on ne parle que de ça au Congo. J’ai 30 ans et s’il faut parler de la guerre au Congo, c’est une période de trois décennies. Donc, je peux vous dire que je suis né sous la guerre. J’ai grandi pendant la guerre. Je la connais. Même si je ne l’ai presque vécu qu’une seule fois de près, je la connais.

Avant, on ne pouvait que se faire une idée de ce qui se passait à l’est du Congo, en termes de tueries, de barbarie… Mais avec l’arrivée des réseaux sociaux, on a les images qui nous sont transmises en temps réel. On peut voir des corps décapités, on peut voir des coups de feu, on peut voir comment on tue des gens, comment on abat des gens. Ce n’est donc qu’une retranscription de la réalité congolaise, actuellement.

Le roman parle de la fameuse crise des Grands Lacs et du Zaïre de Mobutu. Quelles expériences et documentation vous ont aidé ?

Alors, la première documentation sur laquelle je me suis appuyé est celle de mon père, pour commencer. Il travaillait en tant qu’éducateur dans un organisme humanitaire. Il désarmait les enfants soldats, il partait en zone de guerre, c’était son quotidien, chaque jour. Mais avec le temps, après sa disparition, après qu’il a perdu la vie, pour ces raisons mêmes, je suis rentré en contact avec ses collègues.

Ce sont eux qui m’ont facilité le travail en m’envoyant des fichiers sur leur façon de procéder, leur façon de travailler et je me suis assez documenté pour m’approcher plus de la réalité de ce travail et de ces métiers. Je suis aussi allé au cœur même du terrain, dans l’est du Congo.

À certains moments, Tshituala refuse l’aide qu’il croise sur son chemin. Faut-il vraiment des professionnels pour soigner ces individus traumatisés par ce qu’on leur a fait faire ?

Oui, mais vous savez, ça prend beaucoup de temps de guérir ces gens-là. Ils restent quand même des humains totalement brisés. Ils n’ont presque plus de place dans la société, parce qu’ils sont vus comme des tueurs. On ne les voit plus comme des humains, on oublie toute la charge qu’ont fait peser sur eux leurs bourreaux. Mais cette guérison passe par un processus assez lent. Il passe par la proximité. Pour qu’ils puissent se sentir assez libres d’échanger avec quelqu’un, il faut être avec eux au quotidien.

C’est pourquoi le travail de terrain est très important. Et après, il faut les amener dans des milieux qui sont assez propices pour eux, les réinsérer dans l’école, dans les familles d’accueil… Il n’y a pas que le travail que faisait mon père, il y a aussi tout un aspect sociologique, avec les communautés et tout l’environnement social. Ça aide aussi la personne à guérir.

Il est question de guerres ethniques, mais cela n’explique pas tout du déferlement de violences qui a touché la région, y compris le Rwanda, dans les années 90 ?

C’est vrai, ce n’est pas seulement une question de guerre ethnique. Il y a un côté tribalisme, il faut le dire. C’est quand même vivant, c’est présent au Congo. Souvent j’ai l’impression qu’on oublie qu’on est tous issus d’abord d’un seul pays, avant d’appartenir à des nids à distribuer.

Mais toute cette violence vient aussi d’une partie du Rwanda. C’est dit dans le livre. Il y a des troupes rwandaises qui envahissent le Congo. Mais après, c’est aussi une guerre des minerais, chaque milicien a besoin d’avoir la mainmise sur un territoire pour se remplir ses poches. Donc, c’est un peu «chacun pour soi, Dieu pour tous».

Que signifie pour vous l’obtention de ce prix du public du prix Senghor ?

Je suis d’abord reconnaissant d’avoir un public. Le prix Senghor, en lui-même, c’est quelque chose de très bien, de prestigieux. Mais le public, c’est très beau, parce que des lecteurs sont parmi le public. Ils ont lu l’œuvre, l’ont aimée et partagent ces mêmes sentiments.

Pour moi, c’est une manière de couronnement de la force du nombre. C’est dire qu’on est tous derrière le même combat, pas seulement à travers le livre, mais que grâce à la littérature on avance tous dans ce combat qui est de dire non à la violence et à tout ce qui est contre l’être humain, à l’est du Congo.

Muratada Calamy / Les Inspirations ÉCO